安全衛生情報センター

作業環境測定基準の施行について

基発第454号

昭和51年6月14日

都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長

作業環境測定基準の施行について

作業環境測定基準(昭和五一年労働省告示第四六号)は、昭和五一年四月二二日に公布され、昭和五一年 四月三〇日から施行された。 ついては、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 なお、従来、作業環境測定の技術的手法については、昭和三三年四月一七日付け基発第二三八号(労働 環境における有害なガス・蒸気又は粉じんの測定方法について)、昭和四六年九月二二日付け基発第六五 四号(酸素欠乏症防止規則の施行について)、昭和四七年四月二二日付け基発第二六三号(作業環境測定指 針(気中鉛測定法)について)、昭和四七年七月一二日付け基発第四三〇号(特定化学物質等障害予防規則に かかる有害物質の作業環境気中濃度の測定について)、昭和四八年七月一一日付け基発第四百七号(特定化 学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の測定について)等 により指導を行つてきたところであるが、今般、作業環境測定基準の施行に伴い、これらの作業環境測定 の技術的手法の一部を改める必要があるため現在、本省において検討を重ねているところであり、追つて 通達する予定であるので、念のため申し添える。

記

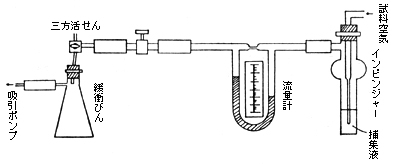

1 第一条関係 (1) 第一号の「液体捕集方法」には、次の図で示すような方法があること。

第一号の「溶解、反応等」の「等」には、沈でん及び懸濁が含まれること。 (2) 第二号の「固体捕集方法」には、次の図で示すような方法があること。

第二号の「固体の粒子」には、活性炭、シリカゲル、モレキユラーシーブ等の粒子があること。 第二号の「試料空気を固体の粒子の層を通して吸引すること等」の「等」には、試料空気を固体の粒 子の層に押し込むこと、試料空気を吸引し又は押し込むことなく単に固体の粒子と接触させること、試 料空気をシルバーウール、ゴールドウール等の金属繊維の層を通して吸引すること等が含まれること。 第二号の「吸着等」の「等」には、反応が含まれること。 (3) 第三号の「直接捕集方法」には、次の図で示すような方法があること。

第三号の「捕集袋、捕集びん等」の「等」には、注射筒(シリンジ)が含まれること。 (4) 第四号の「冷却凝縮捕集方法」には、次の図で示すような方法があること。

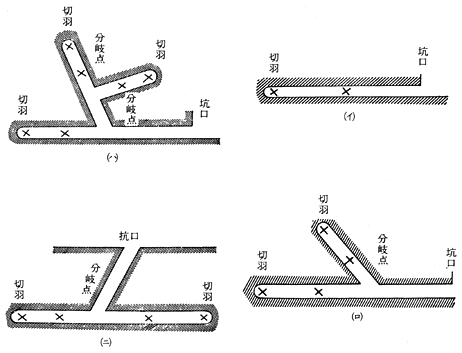

(5) 第五号の「ろ過材」には、ろ紙及びメンブランフイルターが含まれること。 2 第二条関係 (1) 第一項第一号の単位作業場所に係る「有害物の分布等」の「等」とは、気温の分布、湿度の分布、 騒音の伝播(ば)及び外部放射線の線量率の分布をいうこと。 第一項第一号の「床上五〇センチメートル以上一五〇センチメートル以下の位置に限る。」とは、 試料空気を採取する際床面上の堆(たい)積物が捕集用の器具に同時に捕集されることを避けるととも に、作業中の労働者が呼吸する位置における空気中の土石、岩石又は鉱物性の粉じん(以下「粉じん」 という。)の濃度をは握すべきであることを考慮したものであること。 なお、この告示において、「床上」の「床」とは、建物の床とは別に作業床がある場合には、その 作業床をいうものであること。 (2) 第一項第二号の「作業が定常的に行われている時間」とは、作業が定常の状態にある時間帯をいい、 作業の開始直後の時間、作業の終了直前の後片付け作業の時間等は、含まないものであること。した がつて、本条の測定は、一般的には、作業開始からおおむね一時間を経過した時以後に行うべきもの であること。 (3) 削除 (4) 第一項第四号イで「分粒装置を用いる」こととしたのは、吸入された粉じんの肺胞への沈着割合は、 粉じんの粒径により異なることを考慮し、肺胞への沈着量にほぼ対応する粉じんの量を定量すること としたためであること。 (5) 第一項第六号イの「計数方法」とは、ろ過材に捕集された石綿の粉じんの数を位相差顕微鏡を用い て直接数える方法をいうものであること。 (6) 第二項の図中「粉じんの相対沈降径」とは、当該粉じんの沈降速度と等しい沈降速度を有する比重 一の球の直径をいうこと。 3 第四条関係 削除 4 第五条関係 第一号の測定点を例示すると次のとおりであること。 (図中の×は、測定点を示す。)

5 第六条関係 (1) 本条各号の規定は事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(昭和五一年四月三〇日労働省令第一 三号)による改正前の事務所衛生基準規則(昭和四七年労働省令第四三号)第八条で定められていたも のと同一の内容であること。 (2) 本条の検知管方式による測定機器と同等以上の性能を有する測定機器として、測定値の精度等につ いて、検知管方式による一酸化炭素検定器又は炭酸ガス検定器と同等以上の性能を有する測定機器が あること。 なお、測定機器としては例えば、一酸化炭素に関しては定電位電解法、二酸化炭素に関しては非分 散型赤外線吸収法(NDIR)による測定機器が含まれること。 6 第七条関係 二以上の放射性物質取扱作業室についての試料採取は、放射性物質の取扱い量、取扱い方法等からみ て、空気汚染の程度が低いときは、各室に設置されたサンプリング配管などを通して試料空気を一箇所 に集めて採取する方式を用いても差し支えないこと。 なお、この場合、当該方法で測定した測定値から有意の汚染が認められた場合には、当該室について 改めて試料を採取し、測定を実施しなければならないものであること。 7 第八条関係 本条においては、作業環境中の外部放射線の線量率の測定の目的からみて中性子線、ガンマ線又はエ ツクス線の線量率の測定について定めたものであること。 なお、フイルムバツジ等、従来個人被ばく量の測定に用いられてきた測定機器を作業環境測定の測定 機器として使用する場合にはその目的を明らかにし、かつ、これを用いる際は感度限界及び測定の方法 について特に留意すべきものであること。 8 第九条関係 (1) 第一項第一号の表中「粒子状」とは粉じん、ヒユーム及びミストを、「ガス状」とはガス及び蒸気 をいうこと。 (2) 空気中のウランの濃度の測定は、第一項第二号ハのけい光光度分析方法に限られるものではなく、 同号イ又はロの分析方法によつても差し支えないものであること。 9〜11 削除