国は昭和63年に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)を策定し、心身両面にわたる健康保持増進対策を推進しています。

昨今の産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化、医療保険者との連携等の観点から、令和2年以降、指針が何度か改正され、今に至っています。また、THP指針に基づく取り組みの参考となるよう、事業場の取組事例や指針のポイントをとりまとめた「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」が公表されています。

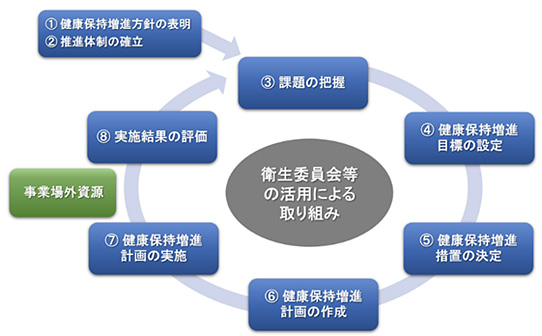

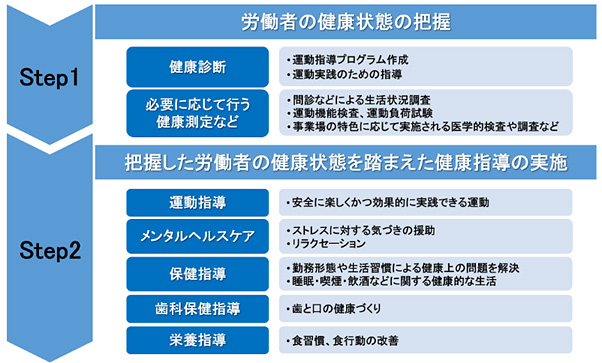

健康保持増進措置は、労働者が自主的・自発的に取り組むことですが、その自助努力を支援する制度や、適切な生活習慣が継続して行える環境づくりなど、事業者の積極的な健康管理を推進する取り組みが必要となります。そこで、THP指針では、事業場内の健康保持増進措置を適切かつ有効に行うための基本となる実施方法と留意すべきポイントを示しています。

図1 THPの進め方

図2 健康保持増進措置における「健康指導」の例

Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.